Here is an essay on the ‘Theory of Wages’ for class 9, 10, 11 and 12. Find paragraphs, long and short essays on the ‘Theory of Wages’ especially written for school and college students in Hindi language.

Essay on the Theory of Wages

Essay Contents:

- मजदूरी कोष सिद्धान्त (Wage Fund Theory)

- मजदूरी का जीवन-निर्वाह सिद्धान्त (Subsistence Theory of Wages)

- मजदूरी का जीवन-स्तर सिद्धान्त (Standard of Living Theory of Wages)

- अवशेष अधिकारी सिद्धान्त (Residual Claimant Theory)

- मजदूरी का सीमान्त उत्पादकता का सिद्धान्त (Marginal Productivity Theory of Wages)

- मजदूरी का आधुनिक सिद्धान्त (Modern Theory of Wages)

Essay # 1. मजदूरी कोष सिद्धान्त (Wage Fund Theory):

ADVERTISEMENTS:

इस सिद्धान्त का प्रतिपादन अर्थशास्त्र के जनक प्रो. एडम स्मिथ ने किया, परन्तु इसे सही रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय जे. एस. मिल (J. S. Mill) को जाता है । प्रो. मिल के अनुसार मजदूरी श्रम की पूर्ति व श्रम की माँग की सापेक्षिक दशाओं पर निर्भर करती है ।

मजदूरी जनसंख्या व पूँजी के अनुपात पर निर्भर करती है अर्थात् श्रमिक वर्ग की वह संख्या जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार है तथा राष्ट्रीय आय का वह भाग जो प्रत्यक्ष रूप से श्रम की सेवाओं को खरीदने के लिए रखा गया है । यही पूँजी की मात्रा जो श्रम की सेवाओं को खरीदने के लिए रखी जाती है मजदूरी कोष (Wage Fund) कहलाती है ।

एक निश्चित समय के लिए यह मजदूरी कोष (Wage Fund) भी निश्चित होता है । मजदूरी कोष निश्चित होने के कारण मजदूरी दर श्रमिकों की संख्या पर निर्भर करती है । श्रमिकों की संख्या अर्थात् पूर्ति बढ़ने पर स्वाभाविक रूप से मजदूरी दर कम होगी और श्रमिकों की संख्या कम होने पर मजदूरी दर अधिक होगी ।

प्रो. पीगू ने इसे निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया है:

ADVERTISEMENTS:

यह बात उल्लेखनीय है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की एक आधारभूत मान्यता लेकर चले हैं । उनका कहना है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति के रूप में विद्यमान रहता है ।

इसी कारण Y (राष्ट्रीय आय) निश्चित होता है और q अर्थात् राष्ट्रीय आय का वह भाग जो श्रम सेवाओं के लिए भुगतान की दृष्टि से रखा जाता है पहले से निश्चित होता है । यदि हम पूर्ण रोजगार की स्थिति को वास्तविक स्थिति न मानें तो इस सिद्धान्त के अनुसार मजदूरी दर में वृद्धि करने के दो उपाय हैं ।

ADVERTISEMENTS:

जो निम्नलिखित हैं:

(i) राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जाए जिससे मजदूरी कोष में वृद्धि हो ।

(ii) मजदूरों की संख्या में कमी की जाए ।

इस सिद्धान्त में हम यह मानकर चलते हैं कि श्रम संगठनों द्वारा मजदूरी में परिवर्तन नहीं किया जा सकता क्योंकि मजदूरी के रूप में दी जाने वाली पूँजी की मात्रा निश्चित होती है ।

आलोचना (Criticism):

यह सिद्धान्त भी प्रमुख रूप से निम्न कमियों से घिरा हुआ है जिन्हें प्रो. वाकर, थोर्टन आदि विद्वानों द्वारा प्रकाश में लाया गया है:

i. कार्य-कुशलता की उपेक्षा (Ignores Efficiency):

ADVERTISEMENTS:

इस सिद्धान्त में श्रम की कार्यकुशलता की उपेक्षा की गयी है । सम्भवतः यह मान लिया गया है कि सभी श्रमिकों की कार्यकुशलता एक जैसी है और इसी कारण मजदूरी पर कार्यकुशलता के प्रभाव को छोड़ दिया गया है ।

ii. मजदूरी एवं रोजगार (Wage and Employment):

इस सिद्धान्त के अनुसार यदि श्रमिक अपनी नकद मजदूरी की कटौती स्वीकार कर ले तो रोजगार में वृद्धि हो जायेगी, परन्तु कीन्स (Keynes) के अनुसार मजदूरी केवल लागत का ही अंग नहीं बल्कि माँग का भी स्रोत है । मजदूरी कटौती का परिणाम यह होता है कि जहाँ एक ओर लागत कम होती है वहाँ दूसरी ओर अर्थव्यवस्था में माँग कम हो जाती है । इससे बेरोजगारी बढ़ती है ।

ADVERTISEMENTS:

iii. मजदूरी कोष (Wage Fund):

मजदूरी कोष का निर्माण किस प्रकार होता है इस सिद्धान्त से स्पष्ट नहीं होता । केवल यह मान लिया गया है कि उद्यमी श्रमिकों को उनकी सेवा के बदले भुगतान करने के लिए एक मजदूरी कोष का निर्माण कर लेते हैं; इस सिद्धान्त से यह बिल्कुल पता नहीं लगता कि मजदूरी कोष में कौन-सी पूँजी शामिल होती है ।

iv. श्रम संघों की उपेक्षा (Ignores Trade Unions):

इस सिद्धान्त में भी श्रम संघों की भूमिका को छोड़ दिया गया है । वास्तव में मजदूरी के निर्धारण में श्रम संघ आधुनिक युग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परन्तु इस सिद्धान्त में इस भूमिका को स्वीकार नहीं किया गया है ।

ADVERTISEMENTS:

v. श्रम की परोक्ष माँग (Derived Demand for Labour):

उत्पादन में सभी साधनों की माँग प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष होती है क्योंकि पहले वस्तु की माँग होती है और वस्तु की माँग के बाद साधन की माँग उत्पन्न होती है । इसका मजदूरी कोष से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह सिद्धान्त वास्तव में यह मानकर चला है कि श्रम की माँग मजदूरी कोष पर निर्भर करती है ।

Essay # 2. मजदूरी का जीवन-निर्वाह सिद्धान्त (Subsistence Theory of Wages):

फ्रांस के अर्थशास्त्रियों ने मजदूरी निर्धारण के इस सिद्धान्त को प्रतिपादित किया इसी कारण मजदूरी का यह सिद्धान्त सबसे पुराना सिद्धान्त है । परम्परावादी अर्थशास्त्रियों एडम स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो आदि ने इस सिद्धान्त का समर्थन किया है । जर्मन अर्थशास्त्री लेसले (Lessele) ने इसे मजदूरी का लौह सिद्धान्त (Iron Law of Wages) कहा है ।

सिद्धान्त की मान्यताएँ (Assumptions of Theory):

ADVERTISEMENTS:

मजदूरी का जीवन-निर्वाह सिद्धान्त दो मान्यताओं पर आधारित है:

(i) जनसंख्या का तेजी से बढ़ना

(ii) क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम ।

नियम की व्याख्या (Explanation of Theory):

जिस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में किसी वस्तु की कीमत में उसका उत्पादन लागत के समान होने की प्रवृत्ति पायी जाती है उसी प्रकार दीर्घकाल में श्रम की मजदूरी में उसकी उत्पादन लागत के बराबर होने की प्रवृत्ति पायी जाती है । श्रम की उत्पादन लागत वह न्यूनतम मजदूरी है जिससे श्रमिक अपने जीवन-निर्वाह की सभी आवश्यक वस्तुएँ एवं सेवाएँ खरीद ले ।

हमने माना कि जीवन-निर्वाह की दृष्टि से श्रमिकों को Rs. 10 आवश्यक है अर्थात् Rs. 10 में उसके जीवन की मौलिक आवश्यकताएँ यदि पूरी हों तो उसकी मजदूरी दर सम्पूर्ण बाजार में Rs. 10 ही प्रचलित होगी । यदि श्रमिकों को किन्हीं कारणों से Rs. 10 से अधिक मजदूरी प्राप्त होती है तो वे विवाह करते हैं और उनके बच्चों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है ।

ADVERTISEMENTS:

परिणामस्वरूप श्रम की पूर्ति बढ़ती है । श्रम की पूर्ति बढ़ने से स्वाभाविक रूप से मजदूरी दर गिरेगी और अन्त में Rs. 10 पर ही सन्तुलन की स्थिति निश्चित होगी । मजदूरी दर Rs. 10 से यदि नीचे गिरी तो कोई मजदूर काम पर आने के लिए तैयार नहीं होगा क्योंकि कम से कम जीवन-निर्वाह की लागत अवश्य पूरी होनी चाहिए ।

हम यदि यह मान भी लें कि श्रम की पूर्ति बहुत अधिक बढ़ने से मजदूरी दर जीवन-निर्वाह लागत से भी नीचे गिर जाती है उस दशा में श्रमिकों को पौष्टिक एवं पर्याप्त भोजन न मिलने से उनके बीच मृत्यु-दर बढ़ जायेगी ।

मृत्यु-दर बढ़ जाने से श्रमिकों की पूर्ति कम हो जायेगी और अन्त में मजदूरी दर बढ़कर जीवन-निर्वाह स्तर के समान ही हो जायेगी । अतः यह कहना ठीक होगा कि दीर्घकाल में मजदूरी उस रकम के बराबर होगी जो एक श्रमिक तथा परिवार को जीवित रखने के लिए आवश्यक हो ।

आलोचना (Criticism):

इस सिद्धान्त के प्रमुख दोष निम्न प्रकार हैं:

a. एक पक्षीय (One Sided):

ADVERTISEMENTS:

यह सिद्धान्त श्रम की माँग पक्ष की अपेक्षा करता है और केवल एक पक्ष पूर्ति पर ही आधारित है । इस सिद्धान्त में श्रम की आवश्यकता को भी ध्यान में नहीं रखा गया है क्योंकि उत्पादकता माँग को निर्धारित करती है ।

b. मजदूरी में भिन्नता (Difference in Wages):

यदि सभी श्रमिकों को जीवन-निर्वाह के बराबर मजदूरी दी जाये तो सबकी मजदूरी समान होनी चाहिए जबकि वास्तविक जीवन में मजदूरी दर में भिन्नता पायी जाती है ।

c. श्रम संघ की उपेक्षा (Neglect of Trade Unions):

ADVERTISEMENTS:

इस सिद्धान्त में श्रम संघों की उपेक्षा की गयी है और यह माना गया है कि श्रम संघ किसी भी प्रकार मजदूरी को प्रभावित नहीं करते । वास्तविक जीवन में श्रम संघ मजदूरी को प्रभावित करते हैं ।

d. दीर्धकालीन सिद्धान्त (Long-Period Theory):

इस सिद्धान्त में यह पता नहीं लगता कि अल्पकाल में मजदूरी दर किस प्रकार निर्धारित होती है । वास्तविक जीवन में दीर्घकाल वह अवधि है जिसमें हम सब मर जाते हैं ।

e. अस्पष्ट सिद्धान्त (Vague Theory):

जीवन-निर्वाह सिद्धान्त एक अस्पष्ट सिद्धान्त है । इस सिद्धान्त के अनुसार मजदूरी में वृद्धि की आशा नहीं की जा सकती । अतः यह एक निराशावादी सिद्धान्त है । सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह सिद्धान्त पूँजीपतियों का श्रम के साथ षड्यन्त्र है क्योंकि मजदूरी दर की बात करते समय अनावश्यक रूप से विवाह जैसी सामाजिक एवं जीव विज्ञान सम्बन्धी आवश्यकता को भी बीच में ले आये हैं । ऐसा लगता है जैसे श्रमिकों को विवाह से वंचित करना चाहते हैं ।

Essay # 3. मजदूरी का जीवन-स्तर सिद्धान्त (Standard of Living Theory of Wages):

इस सिद्धान्त का प्रतिपादन सन् 1815 में प्रो. टोरेन्स (Torrens) ने किया था । जीवन-स्तर सिद्धान्त के अनुसार एक श्रमिक को मजदूरी इतनी मिलनी चाहिए जिससे वह उन सब वस्तुओं व सेवाओं को खरीद सके जिनके अन्तिम उपभोग का वह आदी हो गया है । उनके अनुसार श्रमिक को वे सब वस्तुएँ एव सेवाएँ उसकी मजदूरी से अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिए जिनकी उसे आदत पड़ गयी है ।

इसका अर्थ यह है कि श्रमिक को अनिवार्य, आराम तथा विलासिता सम्बन्धी जितनी वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग की आदत पड़ गयी है वह उसकी मजदूरी से अवश्य मिल जानी चाहिए । कोई भी व्यक्ति जितनी मात्रा में अनिवार्य, आराम एवं विलासिताओं का उपभोग करता है उसका जीवन-स्तर भी इन्हीं की मात्रा के आधार पर निर्धारित होता है ।

यह सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है कि श्रमिकों को मजदूरी केवल जीवन-निर्वाह स्तर बनाए रखने के लिए नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि मजदूरी की दर कम से कम इतनी अवश्य दी जानी चाहिए कि श्रमिक अपने अभ्यस्त हुए रहन-सहन स्तर को बनाये रख सके । जीवन-स्तर सिद्धान्त के अनुसार मजदूरी की दर में अनिवार्य, आरामदायक और विलासिता सभी को सम्मिलित किया जाना चाहिए ।

जीवन-स्तर सिद्धान्त में श्रमिक की कार्यक्षमता को भी ध्यान में रखा जाता है । जीवन-स्तर जितना ही ऊँचा होगा, श्रमिक की कार्यक्षमता भी उतनी ही अधिक होगी ।

आलोचना (Criticism):

i. अस्पष्ट सिद्धान्त (Vague Theory):

जीवन-स्तर की धारणा बड़ी अस्पष्ट धारणा है और इसका कोई निश्चित मापदण्ड भी नहीं है । हो सकता है कि कुछ श्रमिक अन्य साधनों से पर्याप्त आय होने पर टी. वी. जैसी विलासिता का भी उपभोग करने लगें तो उनके जीवन-स्तर के निर्धारण में इस आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जायेगा ।

ii. एकपक्षीय सिद्धान्त (One Sided Theory):

मजदूरी का यह सिद्धान्त जीवन-निर्वाह सिद्धान्त की भाँति एकपक्षीय है, जिसमें केवल पूर्ति पक्ष को शामिल किया गया है और माँग पक्ष की उपेक्षा की गयी है ।

iii. दीर्घकाल (Long-Term):

इस सिद्धान्त से यह पता नहीं लगता कि मजदूरी अल्पकाल में किस प्रकार निर्धारित होती है क्योंकि यह सिद्धान्त दीर्घकालीन सिद्धान्त है । दीर्घकाल वह समयावधि होती है जो वास्तविक नहीं है क्योंकि दीर्घकाल में हम सब मर जाते हैं ।

iv. मजदूरी की दरों में अन्तर (Difference in Rates of Wages):

एक ही स्थान पर मजदूरी की दरों में अन्तर पाया जाता है जबकि प्रायः श्रमिकों के रहन-सहन का स्तर एक जैसा होता है । इसका अर्थ यह है कि यह सिद्धान्त मजूदरी की दरों में अन्तर को स्पष्ट नहीं करता ।

v. अनिश्चित सिद्धान्त (Indeterminate Theory):

इस सिद्धान्त में यह पता नहीं लगता कि मजदूरी जीवन-स्तर को निर्धारित करती है अथवा जीवन-स्तर मजदूरी को निर्धारित करता है । यह सिद्धान्त इसी कारण एक अनिश्चित सिद्धान्त कहा जा सकता है ।

अन्त में यह कहा जा सकता है कि इस सिद्धान्त में और जीवन-निर्वाह सिद्धान्त में मौलिक रूप से कोई अन्तर नहीं है ।

Essay # 4. अवशेष अधिकारी सिद्धान्त (Residual Claimant Theory):

इस सिद्धान्त के प्रतिपादन का श्रेय प्रो. एडम स्मिथ को जाता है परन्तु इसे विकसित करने का श्रेय प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेवन्स (Jevons) तथा वाकर (Walker) को जाता है । इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने ही इस सिद्धान्त को ठीक ढंग से प्रस्तुत किया ।

इसी उद्योग के कुछ उत्पादन मूल्य में से श्रम के अलावा अन्य उत्पादन साधनों को भुगतान करने के बाद जो कुछ शेष रहता है वह अवशेष श्रमिकों को प्राप्त हो जाता है, यह अवशेष ही कुल मजदूरी कहलायेगी ।

मजदूरी = कुल आगम – लगान – ब्याज – लाभ

Wages = Total Revenue – Rent – Interest – Profit

अथवा, मजदूरी = कुल आगम – (लगान + ब्याज + लाभ)

यहाँ हम यह मानकर चल रहे हैं कि उद्यम की सेवाओं के बदले जो पुरस्कार प्राप्त होता है वह अन्य साधनों की भाँति उसका पारितोषिक है जो स्वतन्त्र रूप से निर्धारित होता है । लगान, ब्याज, लाभ ये तीनों ही पुरस्कार जो क्रमशः भू-स्वामी, पूँजीपति और उद्यमी को दिये जाते हैं स्वतन्त्र रूप से निर्धारित होते हैं ।

जहाँ तक मजदूरी का प्रश्न है यह गणना करने के लिए कुल उत्पादन मूल्य में से लगान, ब्याज और लाभ इन तीनों को जोड़कर घटा दिया जता है । बची हुई राशि ही मजदूरी है ।

”श्रमिक को मजदूरी अन्त में उसके उत्पादन के उस भाग के बराबर दी जाती है जो लगान, कर तथा पूँजी पर ब्याज देने के बाद बचती है ।” – जेवन्स

इस सिद्धान्त की प्रमुख विशेषता यह है कि यह सिद्धान्त श्रमिकों की कार्यक्षमता पर विशेष ध्यान देता है । कार्यक्षमता के बढ़ने से उत्पादन बढ़ता है और उत्पादन बढ़ने से श्रमिकों की मजदूरी भी बढ़ती है । इस प्रकार यह सिद्धान्त यह मान्यता प्रकट करता है कि श्रमिक अपनी कार्यक्षमता बढ़ाकर अपनी मजदूरी भी बढ़ा सकते हैं ।

आलोचना (Criticism):

कोई भी सिद्धान्त दोषरहित नहीं होता ।

अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धान्त के भी निम्न प्रमुख दोष बताये हैं:

(1) अवशेष सिद्धान्त (Residual Theory):

इस सिद्धान्त के अनुसार श्रमिक अवशेष का अधिकारी होता है जबकि अवशेष के अनुसार पारितोषक ऋणात्मक भी हो सकता है । हम यह जानते हैं कि मजदूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है । अतः यह सिद्धान्त दोषपूर्ण है ।

(2) श्रम संघों की उपेक्षा (Ignores Trade Unions):

इस सिद्धान्त में भी मजदूरी निर्धारण में श्रम संघों के महत्व को छोड़ दिया गया है जबकि श्रम संघ वास्तविक जीवन में इस दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ।

(3) मजदूरी में भिन्नता (Difference in Wages):

यह सिद्धान्त इस बात को स्पष्ट नहीं करता कि मजदूरी दरों में अन्तर क्यों पाया जाता है । वास्तव में इसे सिद्धान्त कहना ही सबसे बड़ा दोष है क्योंकि यह कोई सिद्धान्त नहीं है ।

Essay # 5. मजदूरी का सीमान्त उत्पादकता का सिद्धान्त (Marginal Productivity Theory of Wages):

इस सिद्धान्त के प्रतिपादक जे. बी. क्लार्क (J. B. Clark) थे । इस सिद्धान्त के अनुसार उत्पादकों द्वारा मजदूरों की माँग उनकी सीमान्त उत्पादकता पर निर्भर करती है । श्रमिकों को उनकी सीमान्त उत्पादकता के मूल्य के बराबर मजदूरी दी जाती है । यह सिद्धान्त स्पष्ट करता है कि मजदूरी श्रमिक की सीमान्त उत्पादकता के मूल्य के बराबर होने की प्रवृत्ति रखती है ।

श्रम की माँग व्युत्पन्न माँग (Derived Demand) होती है क्योंकि श्रम की माँग श्रम द्वारा उत्पादित वस्तु की माँग पर निर्भर करती है । अन्य उत्पत्ति के साधनों को स्थिर रखते हुए जब उद्योगपति श्रम की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करता जाता है तब उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण श्रम की सीमान्त उत्पादकता घटती जाती है ।

एक उद्यमी उस बिन्दु तक श्रम की इकाइयों का प्रयोग करेगा जहाँ पर श्रम की सीमान्त उत्पादकता का मूल्य श्रमिक को दी जाने वाली मजदूरी के बराबर हो जाता है ।

यह सिद्धान्त कुछ मान्यताओं पर आधारित है:

i. श्रम बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है ।

ii. श्रमिकों में एकसमान कार्यक्षमता पायी जाती है ।

iii. श्रमिकों में पूर्ण गतिशीलता पायी जाती है ।

iv. उत्पादन में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है ।

v. अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार विद्यमान रहता है ।

आलोचना (Criticism):

(1) यह सिद्धान्त एकपक्षीय है क्योंकि यह श्रमिकों के माँग पक्ष की व्याख्या करता है और पूर्ति पक्ष के सम्बन्ध में कुछ नहीं बताता है ।

(2) यह सिद्धान्त पूर्ण प्रतियोगिता की अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है ।

(3) यह सिद्धान्त सभी श्रमिकों की कार्यक्षमता को एकसमान मान लेता है जो वास्तविक जीवन में गलत है ।

(4) श्रमिकों में पूर्ण गतिशीलता की मान्यता अव्यावहारिक है क्योंकि वास्तविक जीवन में श्रमिक के एक उत्पादन क्षेत्र से दूसरे उत्पादन क्षेत्र में गतिशील होने में अनेक रुकावटें उत्पन्न होती हैं ।

Essay # 6. मजदूरी का आधुनिक सिद्धान्त (Modern Theory of Wages):

वस्तु की कीमत की भाँति श्रम कीमत अर्थात् मजदूरी भी श्रम की माँग और श्रम की पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है । श्रम की माँग व्यूत्पन्न माँग होती है । अतः मजदूरी निर्धारण करने के लिए एक अलग सिद्धान्त की आवश्यकता पड़ती है । पूर्ण प्रतियोगी बाजार में एक उद्योग के अन्तर्गत मजदूरी उस बिन्दु पर निर्धारित होती है जहाँ श्रमिकों की पूर्ति रेखा श्रमिकों की माँग रेखा को काटती है ।

श्रम की पूर्ति (Supply of Labour):

श्रम की पूर्ति से अभिप्राय उन श्रम घण्टों से लिया जाता है जो एक श्रमिक विभिन्न मजदूरी देने पर कार्य करने के लिए प्रस्तुत करता है । श्रम कार्य घण्टों एवं मजदूरी दर में सामान्यतः एक प्रत्यक्ष सम्बन्ध पाया जाता है । ऊँची मजदूरी दर पर अधिक श्रमिक कार्य करने के लिए उपलब्ध होंगे तथा कम मजदूरी दर पर श्रमिकों की कम संख्या कार्य के लिए उपलब्ध होगी ।

इस प्रकार एक बृहत् दृष्टिकोण के अन्तर्गत कहा जा सकता है कि श्रम का पूर्ति वक्र बायें से दायें ऊपर बढ़ता हुआ होता है । एक उद्योग को इसी प्रकार के पूर्ति वक्र का सामना करना पड़ता है जिसके अन्तर्गत ऊँची मजदूरी देकर ही अधिक श्रम को आकर्षित किया जा सकता है ।

श्रम की पूर्ति एक व्यक्तिगत फर्म के लिए पूर्णतः लोचदार होती है, अर्थात् एक दी हुई मजदूरी दर एक फर्म के लिए पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में श्रम का पूर्ति वक्र एक पड़ी रेखा के रूप में होता है किन्तु पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में श्रमिकों का पूर्ति वक्र उद्योग के सन्दर्भ में पूर्णतः लोचदार नहीं होता ।

उद्योग के श्रम पूर्ति वक्र की लोच निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है:

1. व्यवसाय गतिशीलता (Occupational Mobility):

यदि श्रमिकों के मध्य व्यवसाय गतिशीलता अधिक होगी तो उद्योग विशेष का श्रम पूर्ति वक्र अधिक लोचदार हो जायेगा क्योंकि एक मजदूरी दर दूसरे उद्योगों के श्रमिकों को इस उद्योग विशेष में आने के लिए प्रोत्साहित करेगी ।

व्यवसाय गतिशीलता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है:

(a) श्रम की प्रकृति (Nature of Labour):

शिक्षित अथवा अशिक्षित । अशिक्षित श्रमिकों के लिए उद्योगों के मध्य गतिशीलता अधिक होती है, जबकि शिक्षित श्रम अधिक गतिशील नहीं हो पाता ।

(b) व्यवसाय परिवर्तन में होने वाली स्थानान्तरण लागत (Transfer Cost) ऊँची स्थानान्तरण लागत गतिशीलता को रोकती है ।

(c) अन्य उद्योगों में मजदूरी दर:

यदि अन्य उद्योगों में उद्योग विशेष की अपेक्षा ऊँची मजदूरी दर और व्यवसाय सुरक्षा है तो श्रमिक उद्योग विशेष को छोड़कर अन्यत्र जाने लगेंगे और श्रमिकों की पूर्ति कम हो जायेगी ।

2. कार्य-आराम अनुपात (Work-Leisure Ratio):

श्रम की पूर्ति को प्रभावित करने वाला यह एक महत्वपूर्ण तत्व है । जैसे-जैसे मजदूरी दर में परिवर्तन होता जाता है वैसे-वैसे एक श्रमिक के लिए कार्य-आराम अनुपात परिवर्तित होता जाता है ।

मजदूरी में परिवर्तन के कारण दो प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं:

(a) प्रतिस्थापन प्रभाव (Substitution Effect)

(b) आय प्रभाव (Income Effect) |

जब मजदूरी दर में वृद्धि होती है तो यह वृद्धि श्रमिकों को अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करती है जिसके कारण वे श्रमिक अपने आराम के घण्टों का अपने कार्य के घण्टों से प्रतिस्थापन करने लगते हैं । इसी प्रक्रिया को मजदूरी में वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाला प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है ।

प्रतिस्थापन प्रभाव सदैव धनात्मक होता है (Substitution Effect is Always Positive) | दूसरे शब्दों में, कहा जा सकता है कि धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव में मजदूरी में वृद्धि होने पर अधिक से अधिक काम करने के लिए उस उद्योग में उपस्थित होंगे ।

दूसरी ओर यह श्रमिक की मनोवैज्ञानिक प्रकृति है कि आय का स्तर बढ़ जाने पर श्रमिक अधिक आराम पसन्द हो जाता है । जब मजदूरी दर में वृद्धि होती है तो अतिरिक्त आय मिल जाने के कारण श्रमिक अपने कार्य-आराम के घण्टों की संख्या को बढ़ा देता है ।

यह मजदूरी में वृद्धि के कारण उत्पन्न आय प्रभाव (Income Effect) है जो ऋणात्मक (Negative) होता है जिसके अनुसार मजदूरी की वृद्धि श्रमिक को अधिक आराम करने के लिए प्रोत्साहित करती है न कि अधिक काम करने के लिए । इस प्रकार ऊँची मजदूरी पर श्रम पूर्ति संकुचित होने की प्रवृत्ति रखती है ।

मजदूरी में वृद्धि के कारण उत्पन्न प्रतिस्थापन प्रभाव एवं आय प्रभाव के कारण श्रम की वास्तविक पूर्ति (Net Supply) दोनों प्रभावों के परिणाम पर निर्भर करती है । श्रम की इस वास्तविक पूर्ति पर मजदूरी के परिवर्तन का सही अनुमान लगाना एक कठिन कार्य है ।

अर्थशास्त्रियों ने यह स्पष्ट किया है कि कम मजदूरी स्तर पर धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव, ऋणात्मक आय प्रभाव की तुलना में अधिक बलशाली होता है जिसके कारण मजदूरी में वृद्धि होने पर अधिक श्रम पूर्ति उपलब्ध होती है ।

इसके अनुसार श्रम का पूर्ति वक्र बायें से दायें ऊपर बढ़ता हुआ होता है किन्तु मजदूरी में एक पर्याप्त स्तर तक वृद्धि हो जाने पर एक सीमा के बाद यह सम्भव है कि ऋणात्मक आय प्रभाव धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक बलशाली हो जाए ।

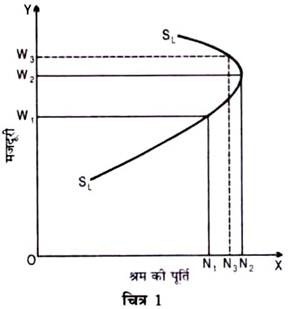

दूसरे शब्दों में, मजदूरी दर में वृद्धि के कारण श्रमिकों की वास्तविक पूर्ति में कमी हो जायेगी । ऐसी स्थिति में श्रम का पूर्ति वक्र उस पर्याप्त मजदूरी दर के बाद पीछे की ओर झुका हुआ (Backward Sloping) हो जाता है जैसा कि चित्र 1 में दिखाया गया है ।

इस चित्र में श्रम का पूर्ति वक्र OW2 मजदूरी स्तर तक बायें से दायें ऊपर बढ़ता हुआ है क्योंकि इस मजदूरी स्तर तक धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव, ऋणात्मक आय प्रभाव से अधिक है किन्तु इस मजदूरी स्तर के बाद जब मजदूरी बढ़कर OW3 हो जाती है तब आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव से बलशाली हो जाता है जिसके कारण श्रमिक की पूर्ति ON2 से घटकर ON3 हो जाती है ।

श्रम की माँग (Demand of Labour):

श्रम की माँग उद्यमियों द्वारा किसी वस्तु के उत्पादन के लिए की जाती है । जैसा कि हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि श्रम की माँग अप्रत्यक्ष अथवा व्युत्पन्न माँग (Derived Demand) होती है क्योंकि श्रम की माँग उस वस्तु की माँग पर निर्भर करती है जिसके उत्पादन में उस श्रम का प्रयोग किया जाता है ।

उद्यमी किस बिन्दु तक श्रमिकों की माँग करेगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उस श्रम की क्या उत्पादकता है । श्रम की सीमान्त उत्पादकता के बराबर श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है ।

उत्पत्ति ह्रास नियम के कारण जब श्रम की अधिक इकाइयों का प्रयोग हम करते चले जाते हैं तो अतिरिक्त श्रम की इकाइयों की सीमान्त उत्पादकता घटती चली जाती है । उद्यमी अपने उद्योग में श्रमिकों का प्रयोग उस सीमा तक करता है जहाँ पर श्रम की सीमान्त उत्पादकता का मूल्य उसको दी जाने वाली मजदूरी के बराबर होगा ।

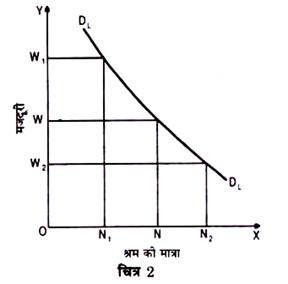

किसी उद्योग के MRP वक्र का घटता हुआ भाग ही उस उद्योग-विशेष के श्रम के माँग वक्र को बताता है । चित्र 2 में श्रम का वक्र DLDL प्रदर्शित किया गया है जो बायें से दायें नीचे गिरता है । यह श्रम का माँग वक्र मजदूरी दर और श्रम की माँग मात्रा के विपरीत सम्बन्ध को बताता है अर्थात् कम मजदूरी दर पर अधिक श्रमिकों की माँग होती है ।

श्रम की माँग कुछ मुख्य बातों पर निर्भर करती है जो निम्नलिखित हैं:

(1) श्रम की माँग श्रम की उत्पादकता पर निर्भर करती है ।

(2) श्रम की माँग व्युत्पन्न माँग होने के कारण उत्पादित वस्तु की माँग पर निर्भर करती है ।

(3) श्रम की माँग उद्योग के द्वारा अपनायी गयी उत्पादन की तकनीक एवं तकनीकी दशाओं पर भी निर्भर करती है । यदि फर्म पूँजी गहन रीति (Capital-intensive Technique) का प्रयोग करती है तो ऐसे उद्योग में श्रम की कम माँग होगी । इसके विपरीत, यदि फर्म श्रम गहन रीति (Labour-intensive Technique) का प्रयोग करती है तो ऐसे उद्योग में श्रम की माँग अपेक्षाकृत अधिक होगी ।

(4) श्रम की माँग पूँजीगत साधनों की कीमतों पर भी निर्भर करती है क्योंकि श्रम और पूँजी में स्थानापन्नता का अंश (Degree of Substitutability) उपस्थित होता है । यदि पूँजीगत साधनों की कीमत में वृद्धि होती है तो श्रम की माँग में वृद्धि होगी । इसके विपरीत, यदि पूँजीगत साधन सस्ते होते हैं तो इन साधनों द्वारा श्रमिक का प्रतिस्थापन होगा और श्रम की माँग कम हो जायेगी ।

मजदूरी निर्धारण-माँग-पूर्ति सन्तुलन (Wage Determination-Demand-Supply Equilibrium):

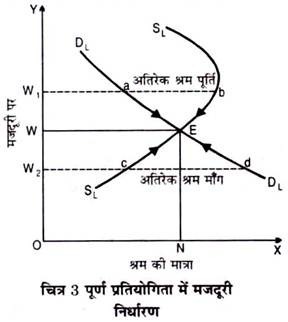

एक उद्योग में मजदूरी का निर्धारण उस बिन्दु पर होता है जहाँ श्रम की माँग एवं श्रम की पूर्ति परस्पर बराबर होते हैं । चित्र 3 में इस सन्तुलन स्थिति को बिन्दु ‘E’ पर दिखाया गया है ।

सन्तुलन बिन्दु ‘E’ पर,

श्रम की माँग = EN

श्रम की पूर्ति = EN

तथा, मजदूरी दर = OW

पूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी निर्धारण एक स्वतः प्रक्रिया है । यदि OW1 मजदूरी दर है तो aW1 श्रम की माँग तथा bW1 श्रम की पूर्ति है । दूसरे शब्दों में, OW1 मजदूरी दर पर ab अतिरेक श्रम पूर्ति (Excess Supply of Labour) उपस्थित होती है ।

यह अतिरिक्त पूर्ति अथवा बेरोजगारी श्रमिकों के मध्य स्पर्द्धा उत्पन्न करेगी जिसके कारण मजदूरी दर में कमी होनी आरम्भ होगी । मजदूरी में कमी की यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक श्रम की माँग तथा श्रम की पूर्ति पुनः बिन्दु ‘E’ पर बराबर न हो जायें ।

इसके विपरीत, यदि किसी कारणवश श्रम की मजदूरी दर OW2 हो जाती है तो इस दशा में cW2 श्रम की पूर्ति और dW2 श्रम की माँग प्राप्त होती है अर्थात् OW2 मजदूरी दर पर cd अतिरेक श्रम माँग (Excess Demand of Labour) प्राप्त होती है । श्रमिकों की यह अतिरिक्त माँग मजदूरी दर को तब तक बढ़ायेगी जब तक पुनः बिन्दु ‘E’ पर माँग और पूर्ति सन्तुलन में न आ जायें ।

संक्षेप में, कहा जा सकता है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत मजदूरी दर उस बिन्दु पर निर्धारित होती है जहाँ श्रमिक की माँग श्रमिक की पूर्ति के बराबर हो जाये ।